����� �G��W

�Q�O�P�S/�V/�Q�S�`�R�O

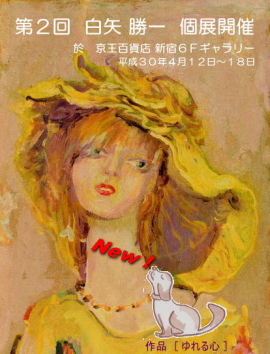

�����S�ݓX�V�h �U�e�M�������[ �i��1��j

����A�[�g�M�������[�ɖ߂�

|

���� ���� ��W ��W �f�ځ@�� �u���̓r���łЂƂ₷�݁v ���� ���� �u�I���I������Ǝ��v �g�� �M�� |

NEW ! ��Q�� �G��W�̃y�[�W ��  |

|

�����u��W�v

�f�ځ@�G��i�����j�@�ߓ����z�[���y�[�W���ځ@�\��

|

|

|

�y�[�W �g�b�v

�u��W�v�f�� ���@

���̒��łЂƂ₷�݁@�@�|��W����ɂ��������@�@���� ����

�I���I������Ǝ��@�@�@�m��Ɓ@�g�� �M��

�y�[�W �g�b�v

|

���̓r���łЂƂ₷�� �\��W����ɂ������� ����@���� |

|

|

|

|

|

�@�����N���� |

|

|

���͏��a�Q�Q�N�i�P�X�S�V�N�j���Ɍ����Ð�s�Ő��܂ꂽ�B ���̐��܂ꂽ���a�Q�O�N��A���Ð�̒��̐l�X�͉͌��ɔ���������Ȃǂ������ċQ�������̂����B�q�������͓y�肷�ׂ�A�ؓo��A���j�A�Ȃǖ�x���܂ŗV�Ԃ��Ƃ��ł����B������v���Ύ��R���܂܂ɓD���炯�ɂȂ��ėV�ׂ鎞��ł������B�삪�߂��̂Ő����̂܂܉Ƃ��яo���j���܂������A�_�Ђɂ���傫�ȓ�҂ɂȂ��Ă���������čׂ��}�܂œo�����肵���B���v���ƁA�ƂĂ��ł��Ȃ��댯�Ȃ��Ƃ����A�N�ɂ��A���邳�����ӂ���Ȃ������B ���w�Z�ł́A�P�N�̒S�C�̎R�{�搶�ɁA�u����\�ꂽ�獡�x�݂�Ȃœ�K�̑��������o���v�ƌ���ꂽ���Ƃ��o���Ă���B�ʐM��̓I�[���P�A���i���]���ł͍��C�����̂ݗD�G�ŋ������A���N���Ȃǂ��ׂčŒ�Ƃ��ꂽ�B��قǐ搶�Ɍ����Ă����Ǝv����B��́A�Q�ϓ��Łu���������b�������Ă��݂܂���v�Ɠ���n�ɂ��������悤�ɉ����Ďӂ葱���邱�Ƃ������Ă����B |

|

|

�Ƃ��낪�S�N���̎��A�搶�Ɂu����̂��q����́A�����Ό���ʂ��v�ƌ����A���̎����܂�ď��߂ĖJ�߂�ꂽ��́A���сB����Ԃ悤�ȋC�����ʼnƂɋA���ė����B ���̕�͎�����Ƃɂ��悤�Ǝv�������Ƃ��������B�c�����[��̓�K�Ńf�b�T���������Ă����ƕ����āA�����ɒʂ킹�Ă��ꂽ�B�����ł̕��͍��ł����ɗ����Ă���̂�������Ȃ��B�P�O���قǂŕ`�����}�W�b�N�悪�ŗD�G�܂ɂȂ�����A�V���ɍڂ����肵���B����ő傫���Ȃ������Ƃ��l�Êw�҂ɂȂ肽���Ǝv�����B���������e�ɁA����ł͐������Ă����Ȃ��Ɣ�����i�H��ς����B ���̕��͎�ƌ����ΐ싛��B���ƈꏏ�ɖ�x���A�͂�����d�|�����t�i��R�`�Ȃ��Ƃ����B�싛�͋M�d�Ȓ`�����ł������B�P�Q���ɂȂ�Ə����ȃV���[�g�P�[�L�������Ă��Ă��ꂽ�B�Z��Ŏ��܂ł���Ԃ����B�܂����鎞�ɂ̓o�i�i���{�A��͐H�ׂȂ������B�O�n�i��p�j�ł�����ł��H�ׂ�����Ƃ������Ƃ������B���͔�܂ŐH�ׂ��B�u���̃��o�����m������l�v�Ƃ����̂��͂���Ă������낾������������Ȃ��B��m���痈���o�i�i�͂Ȃ�Ƃ������Ȃ����Ɩ��������炵�Ă��ꂽ�B �炢�L������݂�����B�N�����E���Ă���Ă���Ƃ����C���������͍����c���Ă���B�{�͉��H�������B�g���������Y��ł��ꂽ�B���̌{���C�^�`�ɎE���ꂽ�̂������o���Ă���B�����Y�܂Ȃ��Ȃ����������������ł͎E���Ȃ��B���Ǝ��]�Ԃɍڂ��Ē����ɔ����Ă��炢�ɂ����B�T�O�~�Ȃ甃���ƌ�����B�����͂��ׂĂ̌{�̊����ʂł����B��łЂ悱��������Ă��Ĉ�Ă��{���B�n��������A������ł͐����Ă����Ȃ��Ƃ������Ƃ����x�ƂȂ��o�������B |

|

|

���N���ぁ |

|

|

���̂���͂������ゾ������������Ȃ��B�ꉭ�������A�݂�ȋ������ł��n�R�ł��Ȃ��Ƃ��������ӎ��������Ă����B������Έ̂��Ȃ��A�撣��Ε����A���������_�b�����݂����B���͓���������B

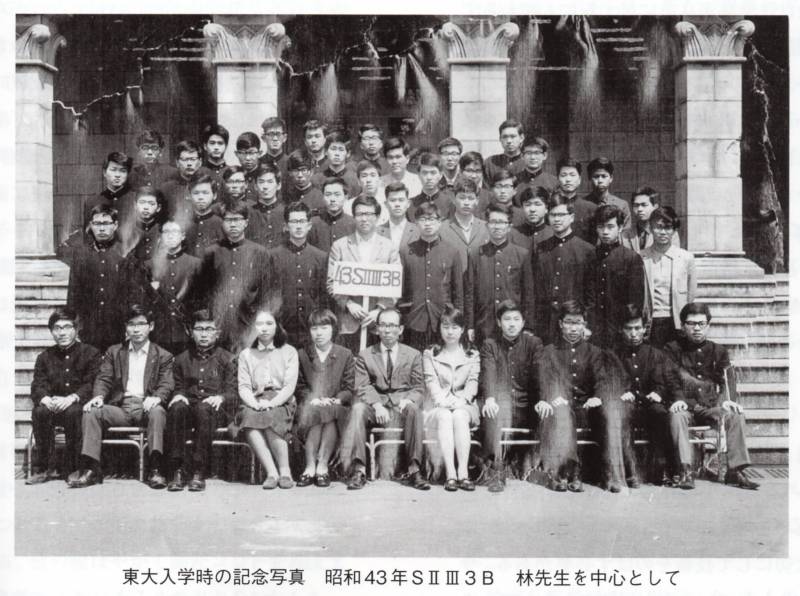

����ɓ��������̋L�O�ʐ^���c���Ă���B���w��S�R�N�r�U�V�R�a�Ƃ����N���X�̈���ɁB���̃N���X�̓�����͖��N�s���Ă���B �������w��������w���^�����������B����͓��啴���ɂƌ������Ă����B�����͈�w������n�܂����B����Ɍĉ����ĕ��w���A���{�w���A�_�w���ւƔg�y���Ă������B�@�w���͔������݂������B�{�\�Ɨ����̍����łĂ���̂�������Ȃ��B����͉����ɂ����������Ƃ��낤�B�u�������X�g�����܂������v�Ƃ��������������A�����N���X�̓���N�ƃh�����ʂ̉���ɂ��Ȃ���u����������Ƃ��Ȃ��A�悭�Q���Ȃ��v�Ƌ�ꗾ�̑O������Ă����B���̌㒷���X�g�������̂ł���B�������Ƃ������Ƃ͊������Ȃ��Ƃ������Ƃ��B ���̕������A���x���N���X���_���J���ꂽ�B���ƌ���S�������Ȓ��ł���B���N��O��N�@�ۈ�N�@���������ƂȂ��Ċw�m��قŖ��N��������J���Ă���B ����_�Ƃ��邱�̋��琧�x�͐������̂��낤���B�w��Ƃ͉����B ���Y�}�n�̖���N�����Ɣ����Y�}�n�̎А��A�v�}���Ȃǂ̑S�����Ƃ̏����荇���B���̕��������ɎO���R�I�v�������B�u�S�����ΎO���R�I�v�v����͖{�ɂ��Ȃ��Ă���B���̎����͂��̏�ɂ����B�O���R�I�v�͓���������q��Ƃł������B�����s�ׂ̂��܂��z���Ȃ��Ǝv���Ă����B�]�k�ɂȂ邪�ނ̍�i�ł������낢�Ǝv�����̂́u���t���v�A�u�s��������u���v�ł���B���t���̒��ŏ��ɍ��������@�������Ă���B��l���̗F�B���悭���e���B����͂Ȃ����H�ނ������ɂ́u�����͑��������v�����̎�_����������A�Ƃ������ł���B���͗F�B��Z��Ƃ������ɂ������ɏ����B���̓Â��������B���̘r�̂₯�ǂ̂��Ƃɏ����������B�܂��A���قȂ��Ƃ������ď��]�����B �O���͋��œ��X�Ǝ��_��W�J�����B���̌�����������ɋ�������O���ɃT�C�������߂�w���̎p���o���Ă���B���̎O�������q���̌����̒��Ŋ������E�����̂ł���B������e���r�Ō����Ƃ��͏Ռ����o�����B���̎��Ȏ咣�̂����܂�A�����s�ׂ̔ނ���������B�O���R�I�v�̍l�����͓����̎��ɂ͂܂����������ł��Ȃ������B���������݂̓��{������Ɣs�퍑���{�̎��������̂�ނ͎��Ԃ����������̂ł͂Ȃ����ƍl����B ����ȓ��啴���ɂ��I��肪����B���ǑS�����͔s��A���啴���͈��c�u���U�h������Ƃ��ďI�����}����̂ł���B ���̌��ԎR�������ȂǂɂȂ����Ă䂭�B�}�g�@������ꋳ���w�͒}�g��w�ƂȂ�A���̌�u�S�����v�͏��ŁB�S�w�A���������Ȃ��Ȃ����B���{�͂��ƂȂ������ɂȂ��Ă������B�����̓V���厖���Ɠ����ł���B�א��҂͓s���̂����悤�ɖ@�������荑�𑀂��Ă����B���̌��ʂ��ǂ��Ȃ낤�Ƃǂ��ł������B |

|

|

���̌��ԎR�������ȂǂɂȂ����Ă䂭�B�}�g�@������ꋳ���w�͒}�g��w�ƂȂ�A���̌�u�S�����v�͏��ŁB�S�w�A���������Ȃ��Ȃ����B���{�͂��ƂȂ������ɂȂ��Ă������B�����̓V���厖���Ɠ����ł���B�א��҂͓s���̂����悤�ɖ@�������荑�𑀂��Ă����B���̌��ʂ��ǂ��Ȃ낤�Ƃǂ��ł������B

���͂��̕������Ɏ��痯�N�����B�[�������Ȃ���������ł���B���̌�_�w���{�Y�b��w���ɂ����B���̂Ƃ���ꗾ�𗣂�����u���ɓ��������B���̗��͋����U��قǂ̕����ɒj��l���Z�ށB�S���łU�O�l���炢���낤���B��N���̕����ɏW�܂��ēd�C�������A�������肪�������ŗ��̂Ȃǂ��̂��B�d�h�w�����C����Ă����B�n�����w���͉��R����̎�ɂȂ闾�H�̂��܂��Ɋ��������B���N�s���闾�Ղ͉��R����ɉ�ɍs���̂��ړI�̈�������B��y��y����ɂȂ��ė��̂Ȃǂ��̂�����g�ށB�����u�����p���ƂȂ�������������͊J����Ă���B

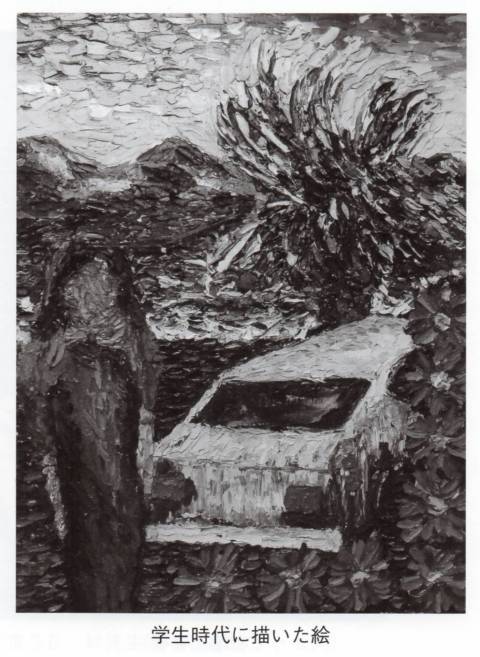

����_�w���{�[�g�������B�܂��_�w�����ψ��� �ɂ�����A�f���Ȃɂ��Q�������B���̂���̐t�̎v���o�͋��B�w���^���ł̋�ꗾ�A����_�w��������ł̔��܂荞�݁A�{�[�g���ł̌˓c��R���ł̍��h�A���������W���͂��̂��ƘA�ъ����ĂԁB���܂��ɂ��ꂼ�ꓯ����J����y���߂�͓̂������̔т�H�������Ԃ��Ƃ����ӎ����낤�B

���đ��ƂƂȂ�ɂ�����A�ǂ����̉�Ђɓ���Ƃ������ƂɂȂ����B�b���t�̖Ƌ��͎����Ă�����̂́A�܂������Љ�œ����Ƃ����m���Ȃ��ɂ����Ђɓ������B�ǂ����������킸���Ɉڂ������A�����ɂ������d�����Ȃ������B����ň�w���ɓ���Ȃ������Ƃɂ����B������ȑ�w������ƍK�^�ɂ����邱�Ƃ��ł����B

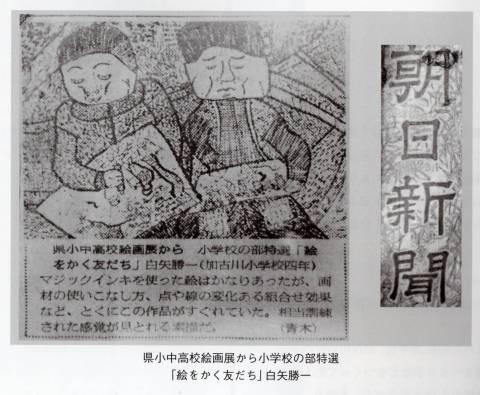

�w���Ղ��s����ƓW����ɊԂɍ��킷���߂ɖ�x���܂ŊG��`�����B�����S�O�̊G�̉�W����ɓ���A�l�`�Ȃǂ̖͎ʂ��n�߂��B�S�b�z��S�[�M�����A��۔h�ȂɂЂ���Ă����B���̓����̗F�l�͍�����搶�A�n�Ӑ搶�𒆐S�ɓ�������s���Ă���B���Ƃ��邱��A�����ɖ߂��Ă�����Ƃ����F�B�����Ĕނ̊��߂œ����Ȃɓ��邱�ƂɂȂ����B

|

|

|

|

����t�ɂȂ��Ĉȍ~�� ��ǂɓ���������̓����͌ܐl�A�|���A�k��A�������A�����搶�A��������鑶�݂��B�ꏏ�ɋΖ���Ƃ��ē����a�@�œ����������̒��Ԃ����̑��݂͑傫���B�����e���ȕt������������B��i�ɂ��b�܂�Ă����B����搶�̂������ŃA�����J�ɓ�x��w�_���̔��\�̋@��A���m�������^���ꂽ�B ���q���̋����ɂȂ�ꂽ�x�搶�A����тc�l�Z���^�[�����̖k��搶�ɂ͉ߕ��̔z�������������A��w�̔��u�t��ސE���܂ŋߏグ�邱�Ƃ��ł����B �Ζ���Ƃ��Ă͓���a�@�A���啪�@�A��{���ԁA�Ō�ɋ�i��a�@������B�����ꂽ��y�A���ԂɌb�܂�Ă����B����{�@�ł͎�����\����O���搶�A�J���搶�A�k�V�搶�A�V�Ɛ搶�A�R�{�搶�ȂLj̑�Ȃ�搶���ɁA���啪�@�ł͑��c�搶�A���c�搶�A�x�搶��A���y�搶�A����搶�A��{���Ԃł͏����搶�ȂǂɎ肸���狳���Ă����������̂ł���B �����̐搶���̂������łȂ�Ƃ���Ȉ�Ƃ��Č��݂Ɏ����Ă���B ��i��a�@�㒷���Ō�̋Ζ��㎞��ƂȂ�B���̌�A�����̒n�ŊJ�ƁB�R�V���A����A�����A����A����A���c�B�����̐搶���Ɩ���������ʼn��̂��y���݂̈���B ���G��Ƃ̏o���� �@�O�q�������A���呲�ƌア�������Ј��ƂȂ�B���̌�A���������o�ē����Ȃɓ��蔎�m�������^���ꂽ�B�a�@�߂̌�A�P�X�X�O�N�i�����Q�N�j�����ɊJ�Ƃ����B �J�ƌ�A�G��`���Ă݂����Ǝv�������A�X�y�C���ɍs���ăx���X�P�X�̕`�����w�����}���K���[�^�x�����āA���̊G�̌������Ɉ��|����A�ƂĂ����̂悤�ȊG�͕`���Ȃ��ƁA�C���������B�h���X�̉��ɂ܂��������F�ʂ̕���������B����ȊG�`����킯���Ȃ��A���X�G��`�����Ƃ���łǂ��ɂ��Ȃ�܂��Ǝv���Ă��܂����B�Ƃ��낪����Ƃ������S�O�̉�W����Ɏ��G�̖{���������悤�ȋC�������̂ł���B�����S�O�́w�l�`�x�ł���B �u�G�͌��A����ł��悢�A���̐l���^���Ɏ��g�߂����v�Ƃ̍����̌��t�B �ĂъG�ɔM������悤�ɂȂ����B�����S�O�́A�p���ŋq�����Ă��邪�A�ނ̕a�ƐS�g�̋O�Ղ����ǂ�A���̐l���ƊG���i�Ƃ̊W��m�肽���ĉ��x���p���𗷂����B�ړI�����������͊y�����A���̋L�^�́A�w�����S�O�E���D�̔b���x�Ƒ肵�g���M�����Ƌ����ŁA�Q�O�P�Q�N�i�����Q�S�N�j�ɏo�ł��Ă���B���̖{�ɂ͍����̉�ƂƂ��Ă̂��炵���A�����Ă��̕a�ɂ��ď�����Ă���B ���̉�Ɛl���ʼn�Ƃ̓����������Ɖ�Ƃ̋g���M�����ɏo��������Ƃ͑傫�Ȏx���ƂȂ��Ă���B�������͎��R���p����ɏ������A�l�����G��ɕ����Ă����悤�Ȋ�������B���̌���ꂽ���ň�ۓI�Ȃ��Ƃ́u�l�̓Z�U�j�A������v�Ƃ������t���B�ߍ݊G��̕��Z�U���k���̋Z�@�A�p���͑f���炵���Ǝv���B�������Ɏt�����G���w�ׂĂ悩�����Ǝv���B�G�͎��R���A���̑���������Ƃ�����B���ɂ��̂Ƃ��肾�B���͌��͂ɑ��锽�t���Ƃ����|�p�Ƃ炵����ʂ����������R�Ɍ������f���ȋC�������������̂悤���B�l�Ԃɋs����ꂽ�������Ƃ���G�𑽂����邱�Ƃ��ł���B�l�Ԃ͒����̖��̂��Ƃɋs���Ă����B�l���܂��l�̉��ɐl��u���B�����q���̂���傪���̎��ɂȂ��Ė���ł����̂������L��������B�q�o�����s�[�`�N�p�[�`�N�����Ă���}�~�����Ă����̂����x�������B�Ƃ��낪���̂��납�炩�܂������ނ�����邱�Ƃ��Ȃ��B���������͂��炵�����܂��Ƃɋ]�������̂ł���B ���Ă��̃Z�U���k�ɂ��Ă����A���̓Z�U���k�͖ʔ����Ȃ��Ǝv���Ƃ����ӌ����B���_�I�Ŋ���I�Ȃ��̂������悤�Ɏv����B�S�b�z�A�S�[�M�����Ȃ͏�I���B���w�Ε��w�݂����Ɏv����B�Ƃ��낪���̃Z�U���k���S�b�z��S�[�M�����͏̎^���Ă���̂ł���B����͖@�w�݂����Ȃ��̂�������Ȃ��B�u�Ȃ��������Ȕ��Ⴊ�����Ă��A�����`�Ɋׂ�̂��B�v�ٌ�m�ɐq�˂����Ƃ�����B�u�P�{�P���Q�͕ς��Ȃ��B�����ȒP�Ɉ�x���܂������Ƃ͕ς���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ̕Ԏ��ł������B�Z�U���k�̊G�͖@�w�������n�ɑ�����ɂ��ւ�炸���w�I���_�ɂ��ƂÂ��Ă���̂Ǝ��Ă���̂ł͂Ȃ����B�Z�U���k�̊G�͊G���G�炵�������邩�Ƃ����������̒Nj����B���������ɂ͂����ɖ��t�����ꂽ��I�Ȃ��̂�������\�͂��Ȃ��̂�������Ȃ��B �g���M�����́u���ƍ��A���ɂ��Č��܂��傤�v�Ƃ������̃��t�[�f���Œm�荇������ƁA���M�Ƃł���B ���Ă��̎��̂��Ƃ���Č����Ă݂悤�B [����] [�g��] [����] ��L�̂悤�Ɍf���ł̂��t�����������߂ł���B �g�����̓R���[���t���Ƃ������ȗ̐��E��`���Ă���B���Ƌ��ɐΐ_������ʼn�����������Ȃ���A�G��`�����̂͊y�����v���o�ł���B�@�ނ̊G�͂₪�Ďt���R���[���Đ_������I�Ȃ��̂ɂȂ邩������Ȃ��B �������������ɍs�Ȃ����Ƃ��A�����S�O�̃J���o�X�����ۂɍ���Ă݂���A�����̐����Č����Ă����������B�܂����M�ƂƂ��Ă̍˔\�͂��炵����Ƃ����ɂ��̍˔\���Ƃǂ߂�̂͐ɂ����Ɗ�������B ���ĊG�͎����T���̗��݂����Ȃ��̂ł���B�Ȃ��Ȃ������Ǝ��̊G�͕`���Ȃ��B����͂������B�A���^�~���̕lj悩��G�W�v�g�̃����[�t�A�M���V���A���[�}���o�ă��[���b�p�̌|�p�͉ԊJ���B�G��͂��łɕ`����Ă��܂��Ă���B������ʂ炸���ĊG��`�����Ƃ͂ł��Ȃ��B �D���ȉ�Ƃ͈�۔h�̉�ƁA�S�b�z�@�S�[�M�����A���W���A�j�A�R���[�A�u���}���N�A�����S�O�A�p�X�L���Ȃǂł���B�͕�����݂����Ƃ͑��X����B �P�O�N�ȏ�O���Ǝv���B�����̓�����t��ɏ������鏼�ؐ搶������{��ƌ|�p�N���u�ւ̓���̂��U�����������B����ŋ���̃M�������[�ɏo�i����悤�ɂȂ����B���̃N���u�͐́A���{��t����x�������炢�������N���u�ł������B���̃N���u�ő呺�搶��ʈ�搶�ȂLj̑�Ȑ搶���Ƃ��b���ł����͍̂K���ł������B��������ł��̈�Ɣ��p�W�ɏo�i���Ă���B��Ɣ��p�W�ł͍��e����肻�̐ȂŊe�X�̍�i�ɂ��Č�荇���Ă���B�܂������Ŋ���Ă�����s��̋g�c�����Ô��W�ɏo�i���Ȃ����Ƃ̂��U��������A���̓����s���p�فA�Z�{�̐V�������p�قɂ��o�i����悤�ɂȂ����B�����ł���i��O�ɂ��Č������y�����ЂƎ����߂����Ă���B ����̌W�Ɠ����������̒�߂�ꂽ�W�������Ƒn��ӗ~���N���Ă�����̂ł���B�@ �G��ƈ�w�͂悭���Ă���B��l�̌����ׁA���̐��ǂ݉����Ă����̂ł���B ���݂������T���̗��̓r�����B�����ƌ�����l�X�͂��̐l���`�����Ƃ����킩��B���������G�����߂Ă����̂��G�̐��E���낤�B�ŋߖʔ����Ǝv���̂̓p�X�L���A�D�c�L��A�}���[�E���[�����T���ł���B�ނ�ɂ͂Ȃ�炩�̋��ʓ_���F�߂���B������������ŊG��`���Ă���B ������ �����̐��ȊO�ō����y���߂�̂͐��E�j�A���y�A���p�ł���B�����Ă���ɕK�v�Ȃ͉̂p��ł���B�p���X�y�C����͐��E��A���n�ɂ������̌��t�ł���B�܂��ɏ��������̏��������E�̗��j�������Ă��邪�A����͂Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ȃ��B�D�c�M�����{�\���̕ςŖS���Ȃ炸�A�������E�ŋ��̌R���Ŏ����Đ��E�ɑł��ďo�Ă����Ȃ�A�������������킩��Ȃ������{�ꂪ���E��ɂȂ��Ă�����������Ȃ��B�Ƃɂ����p�ꂪ�����Η��͂Ȃ�Ƃ��Ȃ�B���[���b�p�ɍs���̂͒m���̍Ċm�F�Ƃ����Ӗ�������B�m���͐l����L���ɂ��Ă����B��������������ɂ͂悭���ׂĂ������Ƃ��B ���D�@�t���������k�R���u��B�́A����܂ق������Ɓv�̐m�a���@�t�̘b���Q�l�ɂȂ�B�ΐ��������Ɍw�ł悤�ƂЂƂ�o���������A�r���ɂ���Ɋy���A���Ǒ喾�_��q��ŁA�ړI�̔������܂ɂ͍s�����A���ė��Ă��܂����b�B�������ׂĂ����Ȃ��Əd�v�ȏꏊ���������Ă��܂��Ƃ����o�������x�������B�x�j�X�̗������ɑ����S���ȂǓ��ڂɍs���ď��߂ċC�������B���E�O��v���C�{�[�C�̈�l�J�T�m�o�������E�o�ł����Ƃ����S����x�ڂ͌������Ă����̂ł���B���E�O��v���C�{�[�C�͑��ɁA���ƕ��A�h���t�@���B���Đ��E�O������́H�N���I�p�g���A�k�M�܁A���{�ł͏��쏬���A���[���b�p�ł̓g���C�̃w�����B���������A�z���G�W�v�g��g���C�ɍs���Ă݂����Ƃ����C���N��������B�����i���ɑ����B �@���āA��w�͉Ȋw�I�^���₻��Ɏ���u�葱���v���m�����ꂽ���̂ɂ��ẮA����b���艞�����m���Ȃ��̂����邪�A�a�C�ŋꂵ�ށu���ҁv�����݂���ȏ����I�Ɂu�y�����d���v�Ƃ͍L���ł��܂��B�t�ɊG��͉��[���A��Ȃ����̂悤�ɂ��݂ǂ��떳���A���ʂ����킸�A���ꂩ�����ǂ��Ȃ邩�킩��Ȃ����A�u�y�����d���v�ƒN�݂邱�ƂȂ�������̂͊m���ł��낤�B �Ō�ɂ��̊y�����d���̍����܂ł̏W�听�����W�ɂ��āB����́A�l���A�@�l�`�A���w�A���ہA���i�A�����S�O�ɂ悹�āA�ԁA�ŋߍ�Ƃ������ɂȂ��Ă���B�u�����S�O�ɂ悹�āv�͒����E�����S�O���D�̔b�������L�O�p�[�e�C�̂��߂ɍ����S�O�̎ʐ^���i���Q�l�ɂ��ĕ`�������̂��B�݂Ȃ���ɂ��Ђ�������������K���ł���B |

|

| ���̃y�[�W�s�n�o | |

| �I���I������Ǝ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m��Ɓ@�g���M�� |

|

���͍��܂ň�t���锒��ꎁ�ځu�搶�v�ƌĂ��Ƃ͂Ȃ��B���������^�l�b�g�R�~���j�e�B�[�Ŏg���Ă����uwhite�@orion�v����u�I���I������v�ƌĂ�ł���B�u�搶�v�Ƃ����ď̂́A���̒n�ʂ⌠�\����������u�Љ�I����v�ł���A���������āA�����Ă��l�ƌĂԐl�Ƃ̃R�~�j���P�[�V�����͉��^���́u�Љ�I�W�v�̏�ɂ��邩�A���g�̔���Ȃ����s��V��ł���ꍇ�������B���͂��̃I���I������Ƃ̒Z������ʕt�������̒��ŕ��i��f����O�ɃC�[�[������ׂ����Ƃ����邵�A�ꏏ�ɖ{���o�������A���낢��ȍÎ�������������A���҂��ꂽ����������A����莄���g���܂߂������E�|�p�ɑ��鎁�̃��Z�i�I�ւ����ɂ͒��S��葸�h���邵�A�����������Ƃő��ĂƂ͌���Ȃ��܂ł����̐l�i��m�邱�ƂƂȂ����̂ł���B���������āA�������R�ɔ���搶�ł͂Ȃ��I���I������ƌĂԂ悤�ɂȂ����̂́A���������o�܂���A�ƂĂ��O�q�����u�搶�v�ȂǂƂ����Љ�I����Ŋ���Ȃ��A���̊W��P�Ȃ�Љ�I�W�A�Ќ�I�l���ŗ��܂�Ȃ��A���܂点�����Ȃ��A���邢�͊G��|�p������u���Ԉӎ��v�Ƃ������Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B �@�����I���I������̍�i�����߂Ċς��̂͂P�O�N�ȏ���O�A���͖����V�h�́u�M�������[����v�̎��̌W�ł������B���Ɉ�����ݓ��ꂽ�r�[�A���̖z���ȃt�H�����ƌ��F�̔×��A�d���ȃ}�e�B�G�[���Ɉӕ\��˂��ꂽ�C�������B����͂���܂Ŋ��Ⴉ���m��A�����R�ƃC���[�W���A���Ɋ��S�����u��t�̎�v����A�����Ŏ茘�����`�ƑS������Ă������Ƃɂ��B�ہA����Ɍ���Ȃ��B�����̉�d��s��ɂ́A�m���Ɂu�G���v�͒B�҂Ő�������Ă��邪�A�ǂ�����X�����A���邢�́A�ǂ����œ������т�]������ɁA����ݏo���Ȃ��悤�ȁA��_�ς���Ƃ͊ς�K�v�̂Ȃ��悤�ȁA������݂�ȓ����悤�ȊG�A���邢�͎������ӎ������`��X�^�C���������悤�ȊG�A����ƁA����͍�����̓I�����Ƃ��ĘI�悳��邱�ƂɂȂ邪�A���Ў�`�ƈ��K�Ɏx�z���ꂽ�c�̓W�Ƃ������u�Љ�I�G��v���X���肪�ڂɂ��A�����������l�̊G�ɖO�H�C���ł��������ɁA�G���{���ɍD���ŁA�S�͂Ŏ����Ă��鑍�Ă��Ԃ����Ƃ����G���Ƃ�킯�����ŐV�N�ɉf�����̂ł���B���̍�i�Ɋ��������̂͂��̌�A�O�q�������̐l�i��m��ɂ���łȂ������悤�Ɏv���B ���鎞�I���I������́u�݂�ȂŊG���`����A�g���G�ɂ��Ȃ�悤�ȃM�������[�����I�v�ƌ����o�����B���́A�������҂ł�����͑����Ȕ�p�������邵�A��]�����ɂ��邱�Ƃ͂����Ă����s�����ȂǂقƂ�ǒm��Ȃ��̂ŁA���߂͐����b�������x�ɕ����Ă����B�Ƃ��낪������A���̓M�������[�̐v�}�������Ċ��X�Ƃ��Đّ��K�ꂽ�B����͋�̓I�ɊԎd���K�i�⏔�ݔ�������U��ꂽ�ʐ^�ŁA��������������߂Ė{�C�ł��邱�Ƃ�������A�u������̊K�i�͂P�O�O���ȏ�̑��͔��������炢�̂Ő^�������̊K�i�̕����ǂ��v�Ȃlj�R��̓I�Ȓ��������Ƃ��L�����Ă���B��������́u�V�����A�[�g�X�y�[�X�v�Ƃ��ĊG��݂̂Ȃ炸�A���y�⏔�X�̍Î��Œn��̕����U���ɍv�����Ă���B �@�܂��A��Ɏ����ꖇ���ނ��ƂɂȂ邪�A�u�����S�O�̖{���o�ł���I�v�ƌ���ꂽ�����r�b�N�������B�D���Ȃ̂͂킩�邪�{�܂łƂ͂Ǝv��Ȃ������̂ł���B���͎��ɐ旧���A�{�M�ŏo�ł��ꂽ�����W�̖{�͂قƂ�Ǔ��肵���B���ɂ͍������鍲���̕]���̑b�ƂȂ����A�R�{�����Y������̃R���N�V�������̍��ؖ{�Ƃ��ďo�ł������ꎩ�̂��������I���l������̂�A��q����u��쎖���v�̈���̓����҂ł��鎩���̂̒��������ȂǁA���莩�̂�����Ǝv������̂���܂܂�Ă����B����ɓn���̍ۂ͍����̑��Ղ�ǂ��A�p���s���A�I�[���F�[���A�������A�ՏI�̒n�G�u���[���a�@����K��A�������W�߁A���ۃZ�[�k�͔ȂɃC�[�[���𗧂āA�������������ł��낤�u�����v����Ǒ̌������B �@�ܘ_�����͂����������Ƃ��ł��鏔�X�̊������������Ƃ����邪�A�����{�l�̔M�ӁA��{�C�Ȏ������Ȃ���ł��邱�Ƃł͂Ȃ��B ���̊�쎖���ł́A�u�����S�O�̌|�p����M���A�����₻�̌W�݂̖��_��������f�^�����͋�����I�v�ƁA�A���̂悤�Ƀl�b�g��ł����ᔻ���A���邢�͖{�C�ŊW�҂�i���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����ƕٌ�m�ɑ��k������A���́u�f�^�����{�v���o�ł������ʐM�Ђɓ��e�ؖ��𑗂�t������A�{���ɓ{���Ă���̂��Ǝ��������B�����̎��Ŏ����������̂́A���Ċw���^��������Ă����悤�����A���Ƃɓ������ẮA�N�̂悤�Ȓ���I�ȏ������ł���B�����̓��{���߂��鍑�ې����ɌW�鎁�̌���������Ɨ����Ȃ��̂Ɖ��߂��Ă���B����������͎c�O�Ȃ��玄�Ƃ͔F�����قɂ���Ƃ��둽�X����Ƃ������Ƃ�t�������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�v�z�M���̎��R�͕ۏ����ׂ��ł��낤�B �@���āA�����g���낻��l���̉��l�A�����l�����A�������̂āA�o�傷�ׂ����̂͊o�債�A�u�����~���v�ۂ���悤�ȔN��ɂ����������Ă���B�����ɂ��̐��i���������A���̒��ɑ��u�ɍ\����v�悤�ȂƂ��낪����͔̂F�߂邪�A��������������Ă��A�����A�R�~�j���P�[�V������̃E�\��n�b�^���A�z���l�ƃ^�e�}�G�̎g�������A�Ќ����߂⎩���b�Ȃǂ͐��Ɏ��i���j�̂Ȃ��A�ʓ|���������̂Ɗ�����̂ł���B���̈Ӗ��ł��I���I������̓E���I���e���Ȃ��̂ŁA�����Ƃ��Ɏ��̂���R�~�j���P�[�V�����̂ł��鐔���Ȃ��l�ł���B �@���͂��˂��ˊG��ȂǍ�i�Ƃ��̑n���҂̐l�i�͈�̂��̂ł���ׂ��Ǝv���Ă���B�������p�j�㖼���c������B�̑����͂����ł������B�����́A��i�Ɛl�i�ɂ܂Ŗ{���ƃ^�e�}�G������悤�Ȍ����ɂ͖ڂ����ނ������Ȃ�B���̈Ӗ��Ő�ɏq�ׂ��W���Ŋς��I���I������̍�i�Ƃ��̐l�i���ꗂ͂Ȃ��Ǝv���B �@���Ă���͎��́A�Ⴂ��������W�ł̘b�ł���B���̃M�������[�̃I�[�i�\����揤���A���܂Ƃ܂�̂Ȃ��ٍ�Q���ςČ������B�u�ǂꂪ�{���̂��Ȃ��̊G���悭�킩��Ȃ��B�����ƁA���ꂪ�����̊G�搢�E���Ƃ������̂œZ�߂�ׂ��A�S����������_���Ȃ�ł��B�v�ƁB�@ �@���͂���͏\�����o�����u���������Ⴂ�邯�ǎ~�߂��ˁ[�v���Ƃł������B���������ɂƂ��Ă͋t�ɁA���̓����̎����̐���̎Ⴂ�`���肪�v�̂悭��̌X���̓Z�߂Ă�������s�v�c�ł������B�������g�̊G�搢�E�A���`���Ȃǂ����ȒP�ɍ\�z�ł�����̂ł͂Ȃ��B�ނ���`���������̂�`���A�e��������Ƃ̑��`����Ǒ̌�����A���������J��Ԃ��̂����ɁA�������Ԃ������Ă��ꂪ�d�オ���Ă������̂��B�����A�������т̂���x�e�����ł��ӔN�Ɏ���A�G��̉��̐[���A���`�̓�a���ɔ䂵�Ă̎������Ԃ̒Z����Q���Ă���B���ƂقǍ��l�Ɏ��s����③�`���l�̊A�Nj��͈ꐶ���̂ł���͂��Ƃ����M�O�͍����ς��Ȃ��B �@�I���I������͍ŋ߁A�u�܂������̐��E���o���オ���Ă��Ȃ��v�ƌ�������Ƃ����邪�A����́A��L���̌�����Ӗ����킩��B���́A���̒m��Ƃ���ł́A�����S�O�A�V���K�[���A�{�{�O�Y�Ȃǂ̑��`���Nj��̕�������B�X���͑S���Ⴄ���A���́u�t���v�ł���R���[�̗��]���������A�ŋߎ����D�c�L����p�ق�����A�Љ���D�c�L��̊G�ɋ����������A�����~�������W����ɓ��ꂽ�B ���������A�����ɉe������A�����̊G�Ŏ����Ă݂�A�Ƃ����p���͔N��ɊW�Ȃ��A��ɏq�ׂ���|�̒ʂ舫�����Ƃł͂Ȃ��Ǝv���B�ł��Ă������Ȃ����͓̂����Ȃ��B�����ɂ����킴�Ƃ炵�����̂������Ό�������B�����̐��E���o���オ���ĂȂ��Ƃ����͎̂��s����̓w�͓r��ɂ���Ƃ����ؖ��Ȃ̂ł���A���̃v���Z�X�̖��Ƃ������Ƃ�����̂��B �����I���I������͑��Z�̂���������̂����i�I�Ȃ��ƂȂ̂����������ȂƂ��낪����A���X�b���f�ʂ肷�邱�Ƃ�����B�M���悭���ƂƌÃL�����o�X�̍��̊G�ƊW�Ȃ��}�e�B�G�[���͏������ׂ����Ƃ������Ŋ����ɂ��ă_�������������̂ƁA�G�z�Ȃ���v���Ƃ�����L���Ă��������B �悸�G��̓o�����X�̌|�p�ł���B�\�}�̃o�����X�A�F���̃o�����X�A�t�H�����̃o�����X�A���@���[���̃o�����X�c���p�j��ǂ�Ȏ��R�z���ȊG�����̒��a�����̂����`�I���l��тт�B���ăI���I������́u�N�����̎g�������������Ă���܂��v�ƃl�b�g�ŌĂт����A�����u���𑽗p������̂Ƃ��āc�v�Ɖ������̂��o��̎n�܂�ł���B ���͊m���Ɉ����̓���u���n�̌��v�ł���B�ԈႤ�ƁA�ßT�ȁA���C�̂Ȃ��A�������̂ƂȂ邪�A��ʂ̗��������A����A�i�i�A�g�[���̌q����͍������ł͍l�����Ȃ��B���̍����܂߂����ʐF�����F�ƍ��F���A���̐F���ʼn�ʑS�̂��x�z������Ε��͋C����撲�A�Ǝ��̐��E���J�������ȋC������B���̍����S�O�A�V���K�[���A�D�c�L��Ȃǂ݂�Ȃ����ł���B����̍�i�́A���F����u����������̂��������A�F���̋������F�́A�v��I�Ɏg��Ȃ��Ǝ��ɎE�������B ���čŌ�ɂȂ邪�A��t�Ɖ�ƂƂ����̂́A����͗��m�A����͊��o���x�[�X�ɂ��郁�e�B�G�i���Ɓj�ł���A���̎Љ�I�M������Y�������ɒ[�Ȉʒu�ɂ���͎̂��m�̒ʂ�B�Ƃ��낪�A���̗��҂͈ӊO�ȂƂ���ɋ��ʓ_���������B���͂��ꂼ��̃��e�B�G�ɌW��u��쐹�l�v�������Ȃ̂ł���B�u�����J�v�Ƃ����L���X�g���l�������L�҂̈�l�������ł���B����́A�����J�͈�҂ł��萹��}���A�̏ё���`������Ƃł��������Ƃ����Ƃ���ɋN������B�������[���b�p�̉�Ƒg���i�M���h�j�́u�����J�g���v�Ɩ���������A���݁u��ƌ|�p��y���v�̌ږ�ł�����쌴�d���搶�́u���H���a�@�v�������J���痈�Ă���B���̂悤�ɁA��p���G����l�ލŌÂ̗R�����郁�e�B�G�Ȃ̂ł��邪������A���̊���͒P�Ȃ邩�̐��l�́u���Ɓv�̈����ɗ��܂炸�A����ΐl�ԑ��݂̊��m���ʂɒ��ڊւ����̂Ƃ����L���X�g���I�F���̕\��ł͂Ȃ����Ƃ����C������B �@�I���I������͂�������������n�ōs���A�u��|�����v������ŗ����B�l�Ԃ́u���v�̕��������Â��A����Ɂu���v���鐢�E�ɗU���A���̌��т��̎��H�҂Ƃ��āA��������i���邾�낤�B |

|

���̃y�[�W�s�n�o |

|