戸塚パルソ通信@メール 第152号

戸塚宿を行く(歴史探訪)

vol069

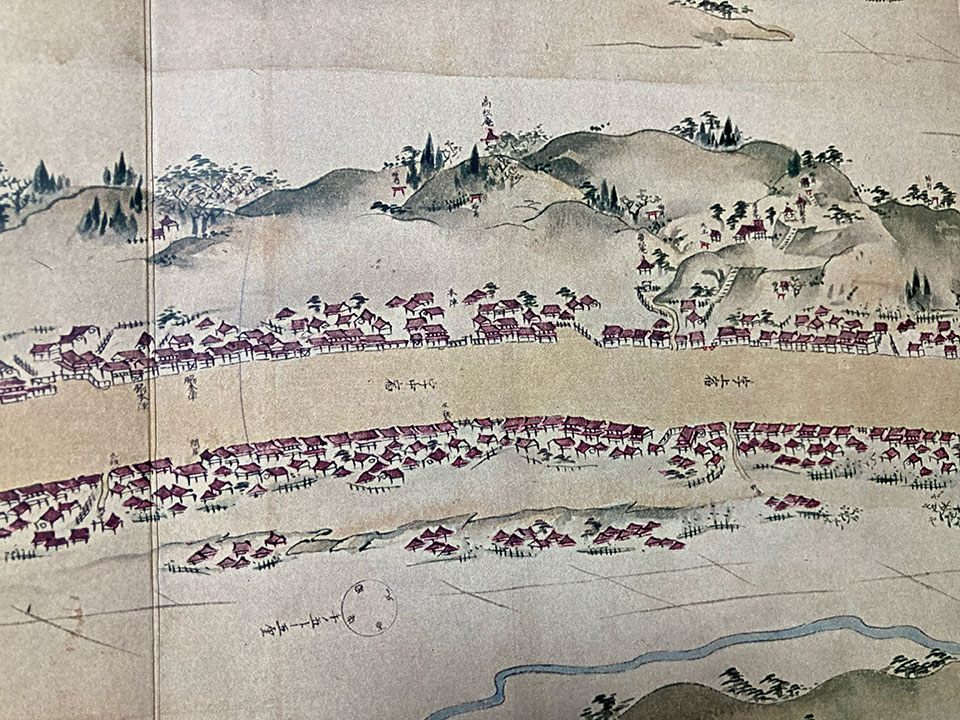

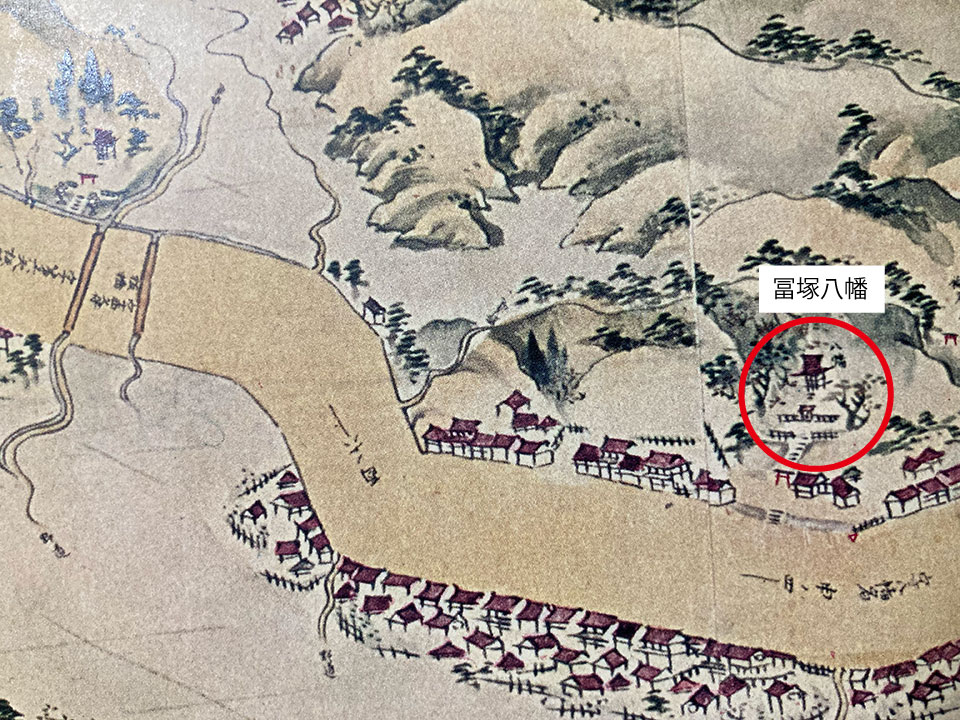

江戸時代の戸塚が見える東海道分限延絵図(戸塚宿)

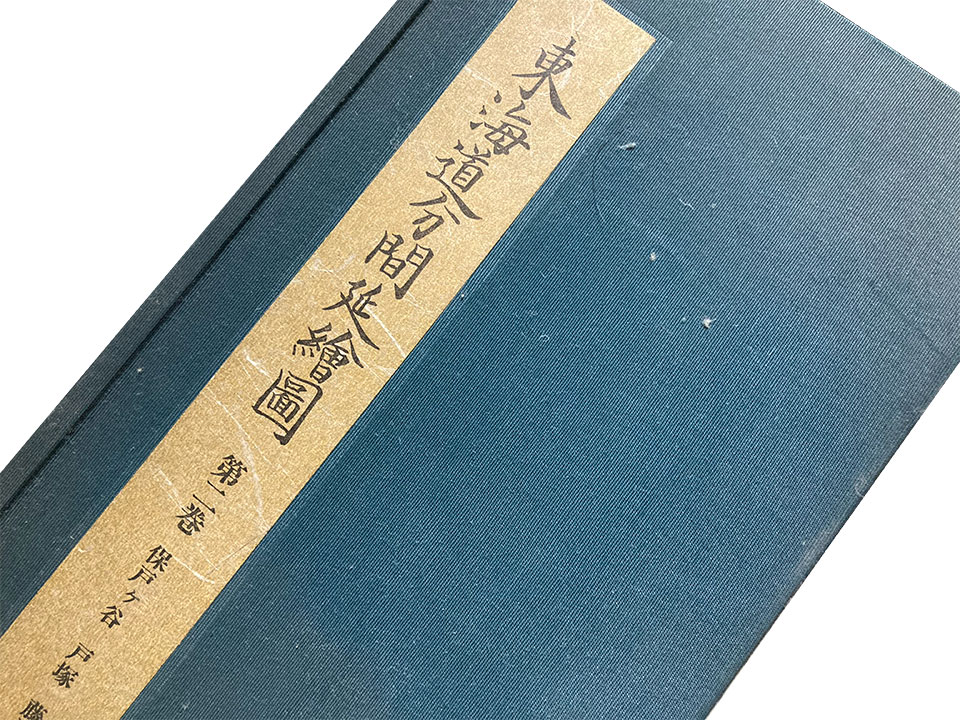

■「東海道分限延絵図」

東海道分限延絵図(とうかいどうぶんげんのべえず)は、江戸幕府が主要な五街道の様子を調査し、記録させた絵図のうちの東海道編のことです。

可能な限り縮尺も同一にして書き上げたもので、当時の東海道の様子をイキイキと今に伝えています。

■戸塚宿は東海道分限延絵図の第2巻に掲載されています。

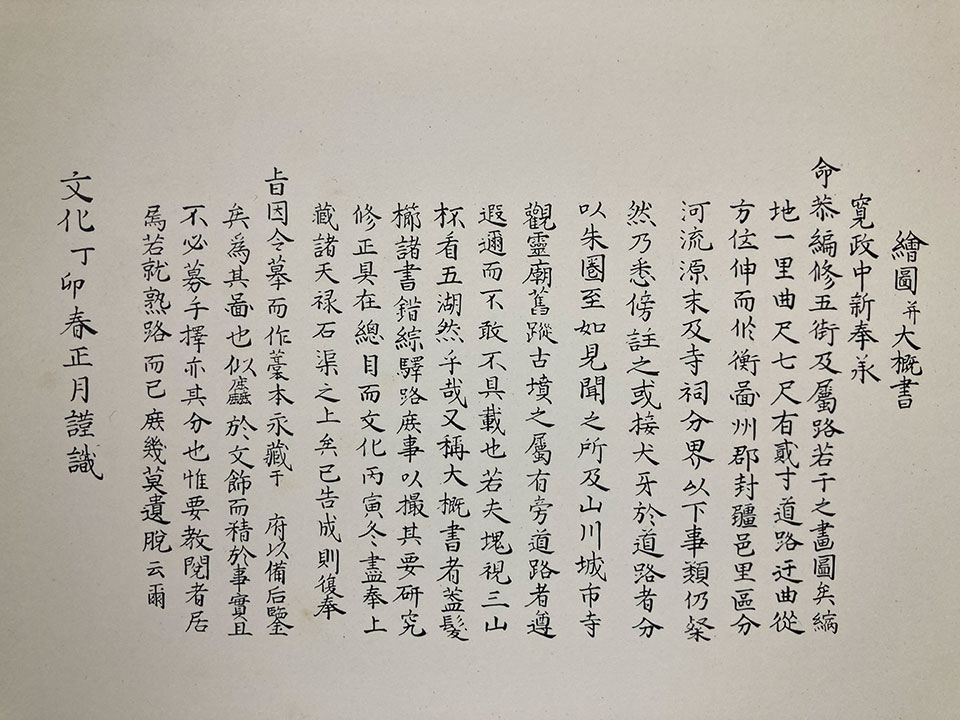

寛政年間に製作し、文化丁卯年(文化3年1806年)に幕府に提出したことを示す由緒書き。

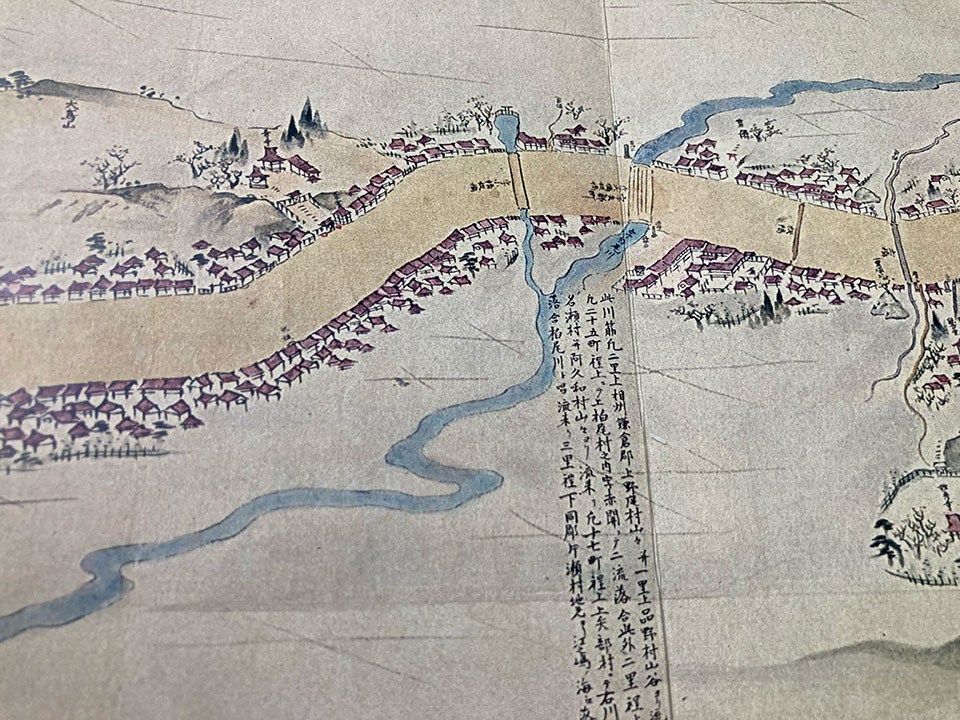

■それでは主な場所を見に行きましょう

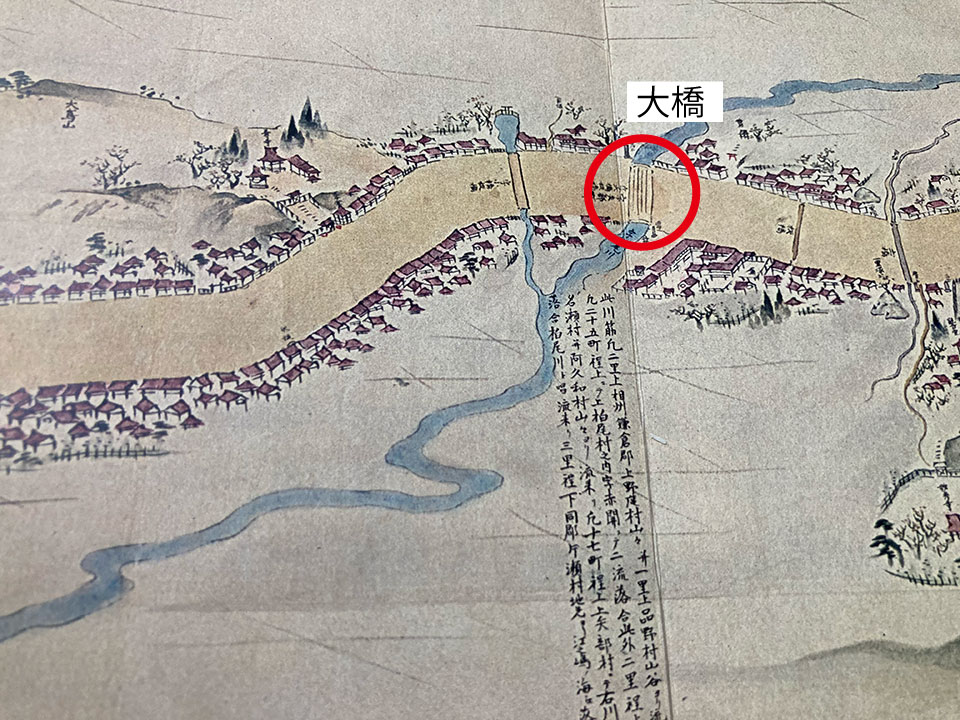

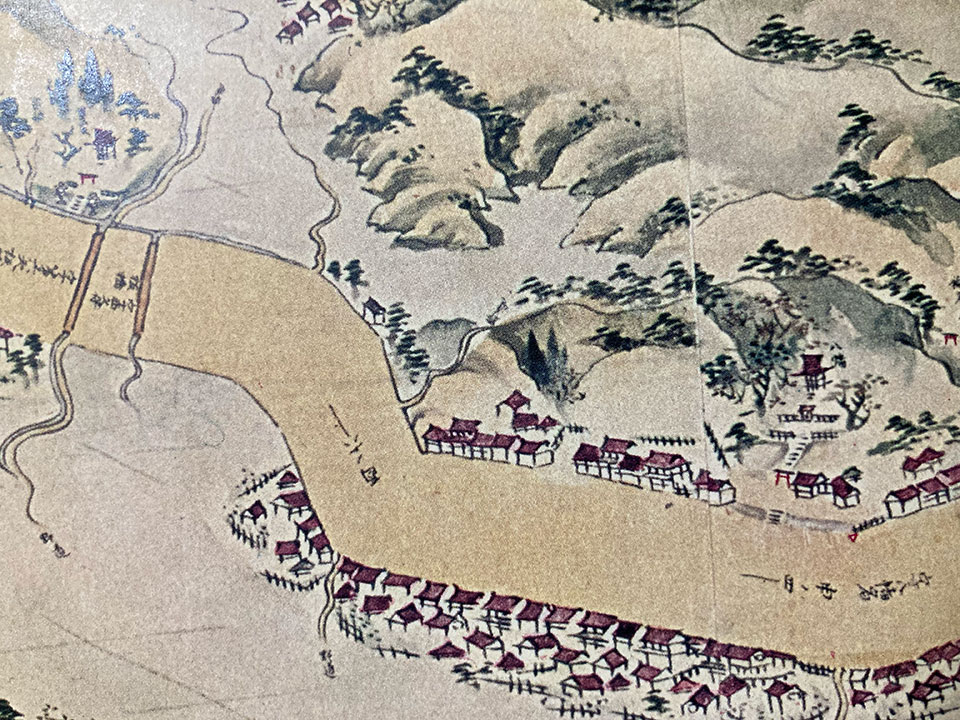

柏尾川にまたがる大橋。その下に戸塚宿の概略が書かれています。大橋からが戸塚宿と認識されていたようです。

「大橋板橋」とあります。前後にも小さな板橋が見られます。今は無くなってしまった川があったのですね。

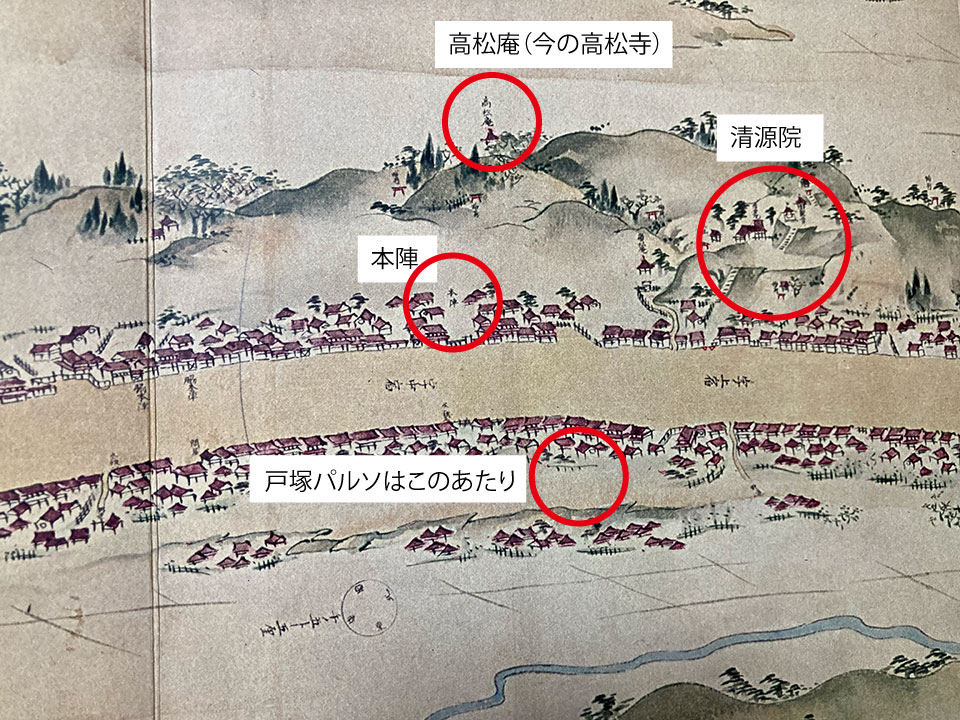

■現在の戸塚駅前付近。

高松庵(高松寺)、清源院は、現在と同じ場所にあります。厳密ではありませんが、戸塚パルソの場所は、当時は柏尾川の河畔に向かう少し低い場所だったように見えます。

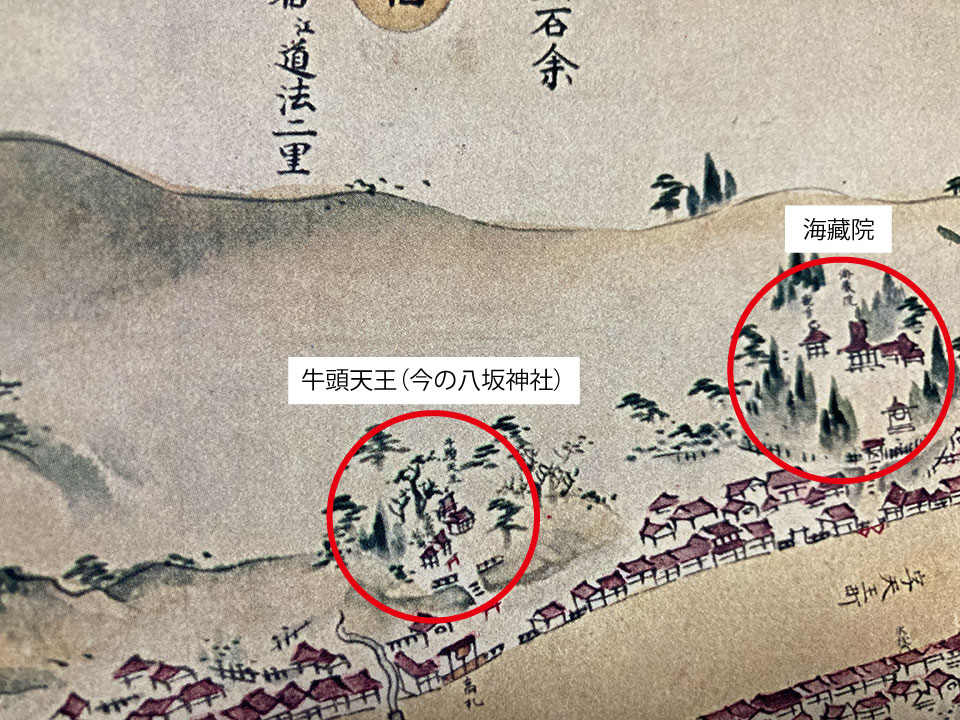

■海藏院と、お札まきの牛頭天王社(八坂神社)も、現代と同じ位置にあります。海藏院には観音堂があったことがわかります。

■戸塚宿の最後尾

■冨塚八幡も今と変わりません。後背の冨塚古墳が今以上に深く大きな山と森だったことがわかります。

■220年前に作られた東海道分限延絵図。

今でも変わらない場所と、変わってしまった場所と、いちいち発見があって、見飽きません。

複製は一般の図書館などでも所蔵されているところがありますので、機会があれば、見てみてはいかがでしょうか。

■戸塚町