「絵画に対するさまざまな意見トップ」 2005/06/03

→ 次 へ 「 黒 と 白 」 へ

|

白矢 マルガリータは21歳の若さで愛に包まれた人生に別れを告げました。同じウィーンでわずか28歳でこの世をさったエゴン・シーレ、私は彼の絵が麻薬のように思えるのです。麻薬は人を甘美な世界に誘い込み、逃げ道をふさぎます。その魅力がどこにあるのか---構図?色彩?主題? なんなのかよくわかりませんが...一味違う悪魔的なものを感じます。 |

エ ゴ ン ・ シ ー レ |

自画像 1910年 |

|

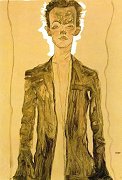

横山 私はエゴン・シーレの魅力は 彼の描く骨と皮にあるような気がします。胴体に適切に配置された、首や手足。肉質や体液が重力によって引っ張られるのを包み込む皮膚。これらは はずすことなく描かれているので、素描のようなタッチの絵でも、実にリアルな感じを受けるのではないでしょうか?風景画は線が右上がりになる癖を矯正することなく、丁寧に描いてあるので、それも味になってきているように思えます。素描のような、その絵描きにしか描けない線って、はまると抜け出せないですよね。

|

水 車 1916年 |

黒い髪の少女 1911年 |

|

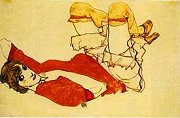

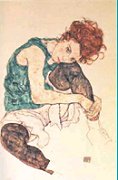

白矢 シーレが自分を描いてるものや、「黒い髪の少女」の裸体を見るとなるほど そういう見方があったのかと感じます。眼、顔つき、ポーズも引かれるものがあります。浮世絵からヒントを得ているという話がありましたが、日本人の心の記憶にも重ねられるためでしょうか?麻薬のような魅力を感じます。茶、黒、緑、赤、が眼にやさしいのでしょうか?性的で刺激的なポーズですが、いやみなく、むしろ人間的にも感じます。この人がもっと長生きしていたら、どんな絵を描いていただろう? 残念なことです。

|

バック・ヌード 1911年 |

|

横山 私の主観と違うところに惹かれていたのですね。私は「茶、黒、緑、赤」が白い肌にのせられていて、皮膚病を患っているような印象を受けてしまいます。性的で刺激的なポーズにはエゴン・シーレの計算が入っているような気がします。「欲望におぼれた頽廃的な生活臭」を演出しているように思えるのです。エゴン・シーレ以降の彼に影響を受けた絵をいくつも見てしまっているからかもしれませんが。でも、「麻薬のような魅力」とは良く言い当てていると思います。これは「どうして美人は美人なの?」と同じくらい、あのような魅力の秘密を探るのは難しいですね。

|

死と乙女 1915年 |

原本 イーゼンハイムの祭壇画(Sec.View) ドイツ 大画家 グリューネヴァルト作 1515年 |

|

白矢 若いときの自分を思い出してみると、他人にいかに自分が見えるかを意識したものと思います。学校に行くとき、ズボンのすそがピーンとたってないと学校に行かないと 母親を困らせた思い出があります。異性に対しては意識しまくったと言っていいでしょう。歩くカッコウ、しゃべり方まで異性のいるところでは変わっていました。関西弁でいうと(ええかっこしー)を演じていました。親分子分の関係や喧嘩も自己顕示欲の表れ。エゴン・シーレなどその最たるものでしょう。自分を美しいものとして描き、女性の裸をそれまでになかった様式で描くゴーギャンにしても、女性とのお付合いは彼の絵の大きな部分を占め、クリムトもしかりです。異性の関連と彼らの病気を調べるのも面白いと思っています。眼科の世界では鑑真の失明原因を推測する人が何人かいます。鑑真像から推測するのです。そのうちその話もやってみようと思います。

|

赤いブラウスのヴァリ 1913年 |

左膝を高くして座る女(エディット) 1917年 |

|

田中 最初に出会った時には、衝撃を受けました。当時は自分自身が、まだ若くて今ほど熟成していなかった(といっても知れたことで、何ほどもありませんが)ために、真っ正面から受け入れるには、時間がかかりました。かなり病的だけれど、これほど何にも囚われず、対象に食いついてゆけるエネルギーに圧倒されたのでした。 |

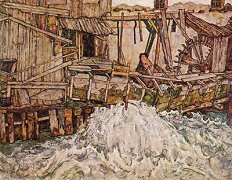

ココシュカ 作 「風の花嫁」 1914年 |

|

白矢 エゴン・シーレは当時としては、なかなか飛んでいた青年であったと思います。芸術の世界では多くのことが許される...最近誇張することも面白いと思い出し、漫画的絵を描いてみようと思っています。シーレの絵は、なぜ魅力的なのか?男をさそうような女性の挑発的な視線・魅力。男と女の関係を赤裸々にしたこと。特徴ある顔。発想が並でないこと。線の魅力。今はこんなことしか思い浮かびません。10代、20代の頃は自己顕示欲が強く、自分しか見ない、誰もが自分を見ていると勘違いする時期でもあります。そんな真っ最中に、ナルシズムと女性に対する強烈な思い。ナルシズムはエコーとナシサスのギリシャ神話からきていますが、「あの女性がしがみつく絵」から、彼は愛を振りほどいて、捨てたため、女性はナシサスのように死んでしまった。似たもの同士といいます。シーレも恋人もナルシストだったのでしょう。思うにその頃の女性も、飛んでいたのでしょう。「風の花嫁」のモデルやパリのバラドンなどを思うと今の若い子よりすごいと感じます。自分の好きなように、生きるのが当たり前と思っていたように思います。 |

→ 次 へ 「 黒 と 白 」

「絵画に対するさまざまな意見トップ」 2005/06/03

医院について M A P Art Work 医学と芸術の旅 学寮 向ヶ岡