|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2004年12月12日、最終日のピカソ展(木場)とマチス展(上野)をみてきました。最終日のためか、楽しみにしていつも買う図録が売り切れていました。ピカソ展は東京都現代美術館。マチス展は国立西洋美術館。図録については、東京都は図録を申し込み用紙に記入すれば後で送ってくれる、しかし国立はそういうことはなく、手に入れることは出来なくなりました。こういう面では石原さんの方が小泉さんより芸術に対して理解があるといえるでしょう。小泉さんは「やっぱり口だけ人間かな?」と思いました。 |

| パリ・国立ピカソ美術館所蔵のピカソ展-- 躰[からだ]とエロス-- というタイトルです。妻オルガとの幸せな結婚生活は終わりを告げようとしていました。冬の寒い午後、ラファイエット百貨店の前の地下鉄の出口から出てきた金髪の娘マリーテレーズと出会い、一目惚れ。マリーテレーズ17歳、ピカソ45歳。「ピカソです。私と一緒に偉大なことをしましょう!」が、第一声の口説き文句でした。「ええかげんにせぇ、羨ましすぎるやないけぇ、ワシら絶対でけんわ、そんなこと」。1933年から1937年にかけては、闘牛やミノタウロスをテーマに数多くの作品が描かれます。ミノタウロスはピカソ自身であり、それはアトリエ、閨房、暴力、凌辱などさまざまな題材に変貌していきます。ドラ・マールとミノタウロス。「泣く女」は「ゲルニカ」が描かれる頃、国が攻撃され、故郷の母らが泣き叫ぶ状況を描いた。もう一つはドラ・マールがモデルという説があるそうです(彼女はよく泣いたとピカソが言っていたことからも)。 |

泣く女 |

| ピカソの偉大さは自分を隠さず描いたこともその一つでしょう。しかし、最初の奥さんオルガに始めのうちはマリーテレーズとの事を隠していたと知って、彼も最初は普通の人間だったのだと安心しました。私の英語の教師の父親と母親はそれぞれ4回結婚しているそうです。「あんたのお父ちゃん、えらい金持ちと違うのん?」「全然、持っているんは、それぞれの奥さんに子供がいるくらいやわ!」。何も持ってない方が、案外気楽かも。好きなように動物的に生きれるのかも...ピカソはその頃お金持ちで有名人。「こらすごい!、銭があったらほんまは離婚できへんでぇ」。ピカソは実際は最初の妻オルガと事実上は離婚していませんでしたが、多くの女性と交際し、そこからエネルギーがでてきたように思えます。 |

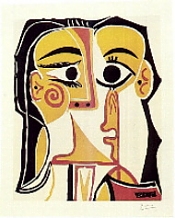

ジャクリーヌ |

晩年オルガの死後、ジャクリーヌと再婚しています。ピカソのすごいところは、綺麗な女を顔が二つあるように描いたり、漫画的に描いたり、普通だとなんとか肌の色を綺麗に、実物以上に可愛く、なんて思うでしょうに。どうして愛する女をあのように表現できるのでしょう。会場にそのものずばりセックスの絵もありました。ピカソの男女の営みの絵は日本の春画と通じるものがありました(2004年の パリ・ポンピドーセンターでのジャン・コクトー回顧展に行きましたが、セックスにまつわる絵画は別の部屋になっていました。フランスは面白いところで、オルセーではクールベの「えーっ」というようなすごい、そのものずばりの絵もあるのに、ポンピドーでは、隠す)。今回はピカソのまた違った一面を見ることができました。 |

| 木場(もともと材木置き場)からタクシーで20分、上野に行きました。ここも満員。 国立西洋美術館の説明は下記のようになっています。「マチスは法律家を志し、法科資格試験に合格して法律事務所の書記として働くが、91年、画家を志してパリに出、ギュスターヴ・モローなどの下で美術を学んだ。新印象主義の影響を受けながら、強烈な色彩を併置するフォーヴ(野獣派)のスタイルを生み出す。ニースに活動拠点を移すと、くつろいだ雰囲気の手法で作品を制作。デッサンと色彩の融合を試みようになる。そして、光と空間の単純化と純粋化を追求した結果、"色彩でデッサンする"、「切り紙絵の世界」に到る。そのマティス芸術の集大成が、1951年に完成したヴァンスのロザリオ礼拝堂の内部装飾と言われる。1954年11月3日、ニースで没。 |

モロー |

ロザリオ礼拝堂 |

面白く思いますのはマチスもセザンヌも法律を学んでいました。医学や芸術は常に新しいもの、今まで人が見つけなかったもの、描かなかったものを求めますが、法学は判例を重んじます。つまり過去にこだわります。東大紛争の時、教養学部や文学部、農学部がすぐ医学部に呼応しましたが、最後まで紛争に消極的だったのは法学部です。法は時代を超えて簡単に変わってはならない。数学と同じかもしれません。1+2=3はいつまでも変わりません。セザンヌの絵はピカソ、マチスにも影響を与えたとありました。セザンヌは物体を切り取りキャンパスの上で画面構成をする、そして極めて合理的、「自然を円筒形と球形と円錐形によって扱いなさい。自然は平面よりも深さにおいて存在します。そのため、赤と黄で示される光の震動の中に空気を感じさせる青系統を入れる必要性があるのです」。この言葉から私はセザンヌの絵は理科系の絵ではと思いました。マチスも単純化、線や円を重んじます。法学部出の絵は面白いと思いました。マチスの切り絵は油絵と違い面白くないと思っていましたが、説明つきヘッドホーンでジャズというタイトルである。そしてジャズの演奏がバックに流れてきます。そしたら突然、絵が音楽に合わせて踊りだしました。順に並べられた切り絵が次々と楽しそうにダンスを始めました。マチスもとても素晴らしい。ポンピドーで見た同じ絵がいくつかありましたが、場所が変わり、照明が変わると、違った魅力がでてきます。 |

| ゆっくりこの二人の巨匠を見たあと、御囲地町の鰻弁慶というところで夕食、ここは私の学生時代からあるお店。浮世絵が壁に所々掛けられており値段も安く、おいしい。パリッコのように安くて庶民的でおいしいお店で食事しました。このお店の人に聞くと町並みは同じだけど、ほとんどのお店の経営者は昔と変わっているとのことでした。その後新宿へ、トイレに立ち寄ろうとして入ったTAITOというゲーセンに若者があふれていて驚きました。メダルゲーム、カードゲーム、ファイトゲーム、プリントクラブ、人形を機械の手で掴み取るマシーン、5階くらいまであって、すごい熱気です。若いカップル、孤独な若者。フランスでは、昔の画家達も時代の熱気に興奮し、それを描いたのだ、だからこういうことが現代性なのかもしれない。こういう絵を描くといいかもな、と感じました。 |