|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ミスターエース |

|

| 国吉康夫展をNHKで特集をしていたのを見て行きたいと思いました。人生の移り変わりによって絵も変わります。国吉康夫の作品があれだけ多く一同に集まることはすごいことなのだろうと思います。国吉はパスキンと親交がありパリで絵を描いています。パスキンの裸婦に似た絵がありました。初期の絵は印象派、その後、セザンヌ、キュビズムの影響が見られ、独特の裸婦の肌、バックの色を感じました。光沢は溶き油と一部分の厚塗りのせいなのか、とてもきれいでした。国吉康夫の茶と肌の色に見せられました。あの色は今日買った画集には表れていません(画集と本物はどうしてこんなに違うのでしょう)。最後の部屋も素敵でした。彼の女性も素敵ですが最後の部屋の「ミスターエース」はよかったです。 |

坂本繁二郎 「水より上がる馬」 |

坂本繁二郎の「水より上がる馬」。作者は馬を描いていて自分を描いている。彼はコローを崇拝していたと学術員がいいましたが、コローとはまったく違う絵と思いましたので、「でも、まったく違いますね」といってしまいました。小出楢重の「海鳴り」これについて意見を求められ色彩としてはバランスがとれすばらしい、しかし寂しいと答えました。彼の死ぬ数ヶ月前の作品であったそうです。多くの人がこの絵のどこがいいのかと聞いていました。私は後で「彼はここに感動したのでしょう。」と一番わからないといっていた人につぶやいてしまいました。安井曽太郎の「渓流」の緑と川の流れ、「グリーンの使い方が変化に富んでいいですね、また影と光を感じさせます。でも日本画のようです」と答えました。 |

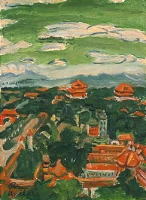

| 最後に梅原龍三郎の「長安街」多くの人が素晴らしいといいました、どういうわけか学術員はいつも私に意見を求めます。私が思ったことを素直に言うからでしょうか。この絵は紫禁城を4階のレストランから見渡せるところから彼が好んで描いた絵のひとつだそうです。私にはこの絵のよさがわからず、どう思われますかと聞かれたとき「後でお答えします」といいました。意見の出揃ったところで最後に「この絵の魅力は何だとお思いになりますか」と聞いてみました。答えは「赤と緑の対象的な組み合わせ」というのがありました。私にはわからない絵のひとつでした。あとでさる油絵画家が言われるには油絵の具の色が変わってしまったのだよということでした。絵の具は化学変化起こし変色して当時の鮮やかな色が失われてしまった結果であろうということでした。東京国立近代美術館の常設展にはここにこの絵があったのかと感動させるものがあります。またここを訪れていろいろな作家の絵に出合いたいと思います。 |

|

| 梅原龍三郎 「長安街」 |