「絵画に対するさまざまな意見トップ」 2005/11/01

← 戻る (フェルメール VS グイド・レーニ) || ( 芸術家 と 職人へ ) 進む →

|

白矢 |

我がホームページ 「医学と芸術の旅」トップ |

|

mitchiami

(男性/長野県) 白矢さんの研究なさっている病跡学はとても興味深い学問だと思います。ホームページの記事を楽しみにしています。病跡学には二つの重要な意味があると思います。一つは作家を生身の人間として捉え、その上で作品を人間の業(わざ)として見る鑑賞法と、もう一つは作品というものが何らかの『瑕疵』の影響を受けているものだとする分析的な見方です。これは共に作品を制作の現場から実証的に解きあかしていこうとする現代的視線だと思うのです。僕は特に後者について近頃思う所があります。 |

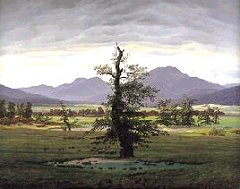

フリードリッヒ 「孤独な木」 |

|

mitchiami

(男性/長野県) (つづき) |

ドストエフスキー |

|

mitchiami (男性/長野県) (つづき) |

トピ |

|

白矢 (http://www.oct.zaq.ne.jp/sun/koibitoyo.htm) |

|

||

|

mitchiami

(男性/長野県) |

スタニスラフスキー |

|

taicyk

|

←戻る (フェルメール VS グイド・レーニ) || ( 芸術家 と 職人へ ) 進む→

「絵画に対するさまざまな意見トップ」 2005/11/01